No fue una despedida triste. No se hundió como Miguel Indurain en Les Arcs. No sufrió lo indescriptible, como Eddy Merckx en Pra Loup. Chris Froome, sencillamente, cedió unos segundos a su compañero de equipo y a la vez amigo, Geraint Thomas, pero los suficientes para comprobar que no ganará el próximo domingo el quinto Tour en los Campos Elíseos de París. Simplemente, Froome le pasó un testigo en forma de vestido, de camiseta, de maillot y tintado de amarillo a quien siempre había sido su mejor gregario, tanto, que ya es mejor que el jefe, al menos en esta ronda francesa.

Mientras un brillantísimo Nairo Quintana ascendía como el escalador puro que se resiste a dejar de ser, Froome parecía que engañaba una vez más, que jugaba al ratón y al gato, como ha hecho tantas veces, sobre todo en la Vuelta. Se queda. No se queda. Se descuelga. No se descuelga. Y, de repente, como si le llegara una inspiración divina, sacaba fuerzas de no se sabe dónde y no solo perdía el compás de los buenos, si no que los atacaba, los sacaba de rueda y demostraba que era el gran patrón del ciclismo mundial en las carreras de tres semanas.

Pero en la ascensión a lo alto de Saint Lary, donde estaba la naciente cima del Portet, fue distinto. Froome quiso y no pudo. Cuando Tom Dumoulin, ahora segundo de la general, cambió el ritmo en el pelotón de los favoritos, el británico de Kenia, criado en Sudáfrica y residente en Mónaco, levantó el pie. Se descolgó. Fueron unos pocos metros, pero los suficientes para que Froome comprobase que sus piernas, quizás agotadas por el esfuerzo del Giro, no estaban preparadas para llegar victorioso a París.

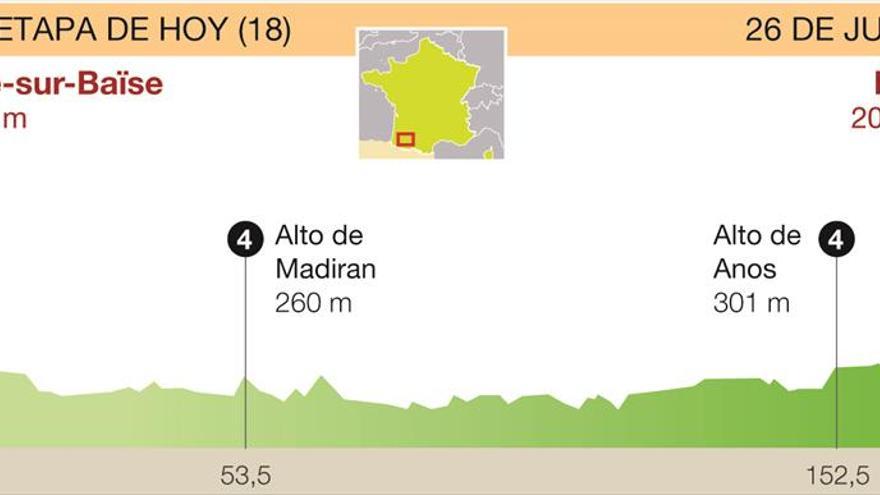

LA EVIDENCIA / «Voy a trabajar para Thomas. Él es el más fuerte y ha hecho los méritos suficientes para llevar el jersey amarillo. Y no tengo dudas: acabará de amarillo. Por ello, yo seguiré entregado al Sky». No habrá traiciones. No habrá juego sucio. La filosofía Sky, la del equipo que trabaja uno para todos y todos para uno, y este uno hasta ahora era Froome, cambiará de mosquetero de aquí al domingo, cuando queda una etapa complicadísima por los Pirineos, el viernes, con los monumentales Tourmalet y Aubisque.

Ya se vio subiendo a Saint Lary. A mitad de ascensión, un ciclista que clama para vestirse un día de amarillo en esta carrera, el esloveno Primoz Roglic, la gran atracción de esta temporada, atacó. ¿Y qué hizo Froome? Fue la primera vez que respondió al demarraje de un rival con un papel diferente al que siempre tenía asignado. No fue a por el corredor del Lotto Jumbo para irse con él, a hacerle la puñeta a Thomas y lanzarse hacia el jersey amarillo. Fue todo lo contrario. Por primera vez se vio a Froome con el uniforme de gregario, protegiendo a Thomas, trabajando para el Sky y para que el mundo ciclista viera que no se le caían los anillos en favor de su amigo galés.

Lo que ocurrió luego, en los dos últimos kilómetros, solo tuvo la explicación de lo que evidencia la carretera y sobre todo un puerto largo y duro, de 16 kilómetros de subida, como era el Portet, en sus últimos kilómetros, una pista forestal que se asfaltó esta primavera pensando exclusivamente en la llegada del Tour.

Cuando hubo el cambio de ritmo importante, Thomas respondió como el líder, el que saltaba a la rueda de Roglic y Dumoulin, el que no miraba hacia atrás, como antaño habría sido su obligación, preocupado por el pedaleo más torpe de Froome. Se olvidó del jefe, porque ya tenía el permiso, y porque habría sido la mayor tontería táctica desde que se inventó el ciclismo. Y, por si fuera poco, en la meta, 47 segundos después de la entrada triunfal de Quintana, Thomas remató a sus rivales para dejar claro que sus piernas eran las mejores y las que, salvo una sorpresa monumental o una crisis en el Aubisque que por ahora parece un espejismo, lo conducirán el domingo a escuchar el himno británico en los Campos Elíseos y, seguramente, como buen galés, a lucir la bandera verdiblanca con el dragón rojo en medio.