Si bien Italia ha sido siempre un destino muy deseable para cualquier persona con inclinaciones artísticas o intereses culturales en general, hubo un tiempo en el que el viaje en cuestión resultó en cambio de obligada realización entre multitud de intelectuales extranjeros.

A partir del siglo XVI, cuando la irradiación de las corrientes humanísticas alcanzó reinos y repúblicas de todo el continente, las primeras guías turísticas de Italia comenzaron a salir al mercado con el fin de satisfacer las ansias de los aristócratas ingleses, holandeses, daneses y polacos, que ya mostraban un claro interés por visitar los más célebres monumentos de la latinidad. Aparecieron también manuales que enseñaban a viajar, a moverse por senderos, caminos y carreteras con el propósito de no perderse y de evitar caer en posibles estafas o situaciones peligrosas. E inmediatamente después, y casi de manera inevitable, empezaron a escribirse asimismo los primeros diarios de viaje plagados de consideraciones de la más diversa índole acerca de las costumbres italianas; costumbres que, por cierto, en muchas ocasiones resultaron extrañas y hasta desagradables a viajeros que hoy consideraríamos muy avezados. No se entendía bien, por ejemplo, dónde estaba la gracia en las típicas bromas pesadas que la literatura toscana había hecho popular (la beffa); la expresión corporal y la gestualidad de los italianos a menudo era percibida como excesiva; y el mismo Erasmo, en una de sus muchas rutas internacionales, mostró un claro rechazo hacia el Carnaval de Siena después de haberlo visto con sus propios ojos en el año 1509.

Mencionamos aquí todos estos datos por una razón. El reciente hallazgo de lo que podrían ser los restos mortales de Michel de Montaigne en un escondido sótano del Museo de Aquitania en Burdeos (la apertura del ataúd y el estudio científico de los huesos están previstos para principios de 2020), nos trae a la memoria la existencia del diario del viaje a Italia de este gran humanista francés, que resulta de un grandísimo interés documental a pesar de no ser esta una obra ni de lejos tan conocida ni admirada como sus universales Ensayos. En el texto, Montaigne nos transmite algunas de las cuestiones “filosóficas” relacionadas con el hecho de viajar -lo cual era poco común todavía entre los peregrinos de su época-, y llega a aclarar que las vivencias cosechadas durante los trayectos más extenuantes podían acabar siendo, desde luego, más interesantes que las arquetípicas rutas turísticas programadas en cada destino. “Incluso allí donde solía decir que había pasado una noche agitada -apuntaba un secretario suyo refiriéndose a su amo-, cuando por la mañana recordaba que tenía que ver una ciudad o una nueva comarca, se levantaba con curiosidad y alegría”.

De procedencia aristocrática y dotado de una erudición privilegiada, Montaigne era en cambio un hombre bastante introspectivo. En rarísimas ocasiones se menciona la presencia de los muchos acompañantes que conformaban su séquito, y de hecho es posible que por cansancio estos se fueran retirando progresivamente, uno después del otro, para dejarlo regresar en absoluta soledad a su castillo de las afueras de Burdeos en noviembre de 1581, cuando ya había transcurrido un año y medio desde el momento de su partida. En aquel apartado torreón, actualmente convertido casi en un lugar de peregrinación de estudiantes y curiosos, su biblioteca rebosaba en títulos de las más grandes obras literarias italianas; y fue allí por supuesto donde también aprendería este idioma, que debía de hablar con bastante fluidez a juzgar por el constante uso que hacía del mismo siempre que se le presentaba la ocasión con algún lugareño.

“Yo no he tenido mayores enemigos de mi salud que el aburrimiento y la ociosidad”, afirmaba tajante Montaigne, para quien encontrarse con franceses por las calles de cualquier población forastera era poco menos que un suplicio. Sin embargo, ni el “desprecio”, el “odio” o el “rechazo” que este hombre sentía hacia su propio país (sensaciones estas procedentes de la barbarie causada por los constantes enfrentamientos religiosos, que habían sido responsables de la muerte de algún buen amigo suyo), y ni siquiera el divertimento que le suponía descubrir nuevos lugares, fueron en su fuero interno motivos prioritarios que justificasen semejante esfuerzo. Muy contrariamente, lo que movió en cambio a Montaigne a embarcarse en esta particular odisea fue un tema bastante insólito en realidad, alejado en cualquier caso, y para ser sinceros, de los intereses propios de todo humanista. Nos referimos a sus graves problemas renales, que le provocaban dolores agudos y constantes, y que de paso le ofrecieron la posibilidad -dado que él podía permitírselo- de experimentar los beneficios medicinales de las casas de baños termales de todo el sur de Europa.

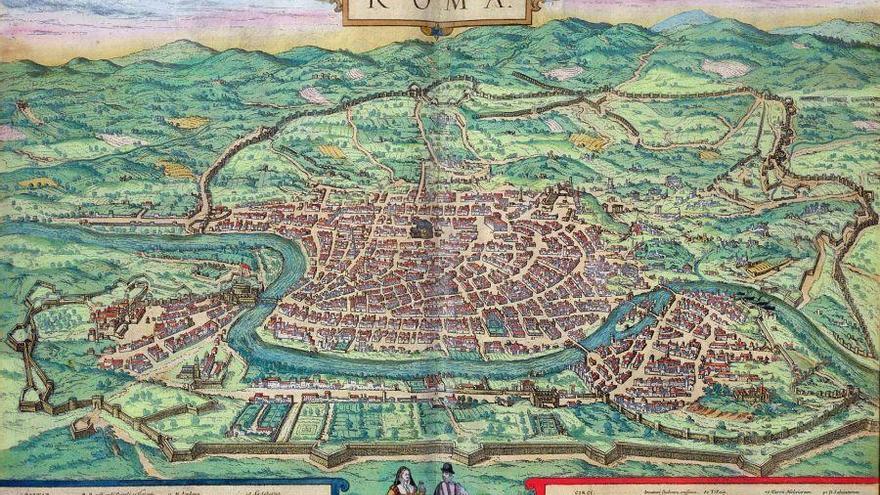

Se explica así que nuestro autor no dedicase demasiado tiempo a analizar las obras maestras de Rafael, Miguel Ángel o Correggio, aun siendo sobradamente capaz de admirarlas. A pesar de todo, las críticas que a este respecto le hiciera tiempo después Stendhal tras haber realizado él mismo sus Paseos por Roma (1829), quedan hasta cierto punto injustificadas cuando atendemos al nivel observacional de Montaigne, que en cada lugar al que llegaba se adentraba en bibliotecas, residencias privadas, jardines, iglesias y palacios, con la prioritaria intención de charlar con sus propietarios y de nutrirse en definitiva de la diversidad cultural de estas regiones. También se esforzó en describir, cuando su dolor le daba tregua, la mayor o menor comodidad de los locales donde se hospedaba, y hasta realizó alguna que otra reflexión para determinar si las posadas alemanas eran mejores que las francesas, o si estas podían compararse con las italianas o las suizas. Más tarde, al llegar a Roma, urbe que en principio le daba pereza visitar pero que acabó teniendo por “la ciudad más universal del mundo”, quedó maravillado con las ruinas antiguas a medio excavar, asistió a exorcismos de gran violencia, perdió la paciencia con el bullicio de las calles, y hasta visitó al papa, a quien besó un pie en el medio de un llamativo ritual.

Con todo, lo que más disfrutó siempre según parece fue la naturaleza salvaje que le esperaba a la salida de cada población: el paisaje vivo y la ausencia de gente. “Habiendo dejado atrás la hermosa llanura de Foligno, nos lanzamos por el camino de la montaña, donde encontramos muchas bellas planicies, tanto en lo alto como al pie de los montes. Pero al comienzo de esa mañana tuvimos durante algún tiempo la hermosa visión de mil colinas diferentes, cubiertas por doquier de muy bellas umbrías de toda clase de árboles frutales y de los más hermosos trigales que es posible imaginar”.

Echando la vista atrás, y evocando en su memoria el aroma de Italia, Montaigne reconocería haber extrañado solamente tres cosas durante su viaje: la compañía de un ilustrado local que le advirtiese de todo lo necesario en el trayecto, la presencia de un cocinero capaz de memorizar las recetas de los platos que fue probando para reproducirlas después en su castillo, y finalmente, una buena guía de viaje, como esas que ya empezaban a anunciarse en las tiendas de libros.