Yemelián Pugachov, soldado cosaco del Don, fue uno de los más sanguinarios revolucionarios de la historia de Rusia. En septiembre de 1773 llegó al distrito de Yaik, al sur de los Urales, y aprovechando una gran rebelión que allí se estaba produciendo, logró imponer su liderazgo entre los campesinos sublevados y tomó el control de las protestas contra el gobierno inflexible de Catalina II. Una posible clave de su éxito pudo radicar en la eficaz táctica de persuasión que utilizó. Sus propuestas, al fin y al cabo, fueron desde los primeros instantes claras, evidentes, y quisieron dar satisfacción a las más dispares problemáticas que todavía en los albores de la contemporaneidad emponzoñaban la vida de la heterogénea masa de pobladores rusos: a los cosacos como él les prometió recuperar las libertades perdidas; a los baskires, que siempre habían reivindicado la defensa de sus particulares rasgos culturales, les aseguró la independencia; y a los campesinos que poblaban todos los rincones del país, les hizo saber que con él ya no tendrían que rendir cuentas nunca más ante la injusticia feudal que los convertía en siervos.

El avance de su ejército improvisado fue por ello imparable. En cada pueblo o ciudad, siempre que el orden era reestablecido con el asesinato de los oficiales y de los antiguos señores de vasallos, las masas trabajadoras optaron sin muchos miramientos por unir su suerte a la del nuevo líder (proclamado ahora "protector del pueblo”). Tal decisión implicaba indirectamente la renuncia personal a los quehaceres anteriores, a toda existencia pasada, así como la conversión automática en soldados de aquel nuevo estado que no se mantenía fijo, sino que se caracterizaba por su itinerancia permanente. A pesar de todo, tamaña contrariedad no debió de suponer un gran problema para aquellos que no tenían mucho que perder, y es así que en cuestión de semanas los efectivos de Pugachov llegaron a superar los 20.000 hombres.

Pedro III y Catalina II.

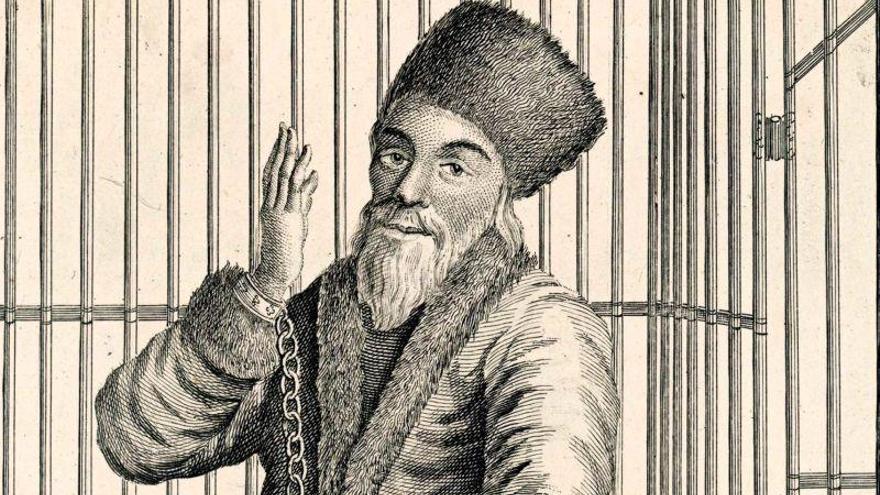

Marcharon todos juntos hacia el norte, y después hacia el oeste, hacia el Volga, como una gran enfermedad que se propaga a merced del viento cambiante. Asediaron Kazan, participaron en una revuelta de siervos en Nijni, provocaron huelgas en las fundiciones de las montañas, y asolaron enclaves urbanos de importancia, como Saratov y Tsaritsin. En resumidas cuentas, sembraron la locura allá donde quisieron desplazarse. Y lo cierto es que al principio no encontraron resistencia verdadera que les parase los pies. Al menos no hasta el día en que Pugachov decidiera tomar Moscú, una osadía esta que el líder cosaco pagaría cara, haciendo que los acontecimientos se precipitasen con celeridad a partir de entonces. Traicionado por los suyos y encerrado en una estrecha jaula metálica en la que no podía permanecer de pie, pero tampoco sentado, en el invierno de 1774 fue trasladado a la capital, y allí fue brutalmente ejecutado en medio de un estudiado acontecimiento que simbólicamente quería mandar un mensaje claro a los posibles rebeldes del futuro.

La revuelta de Pugachov, tan sonada en la propia época, traspasó fronteras y asombró a todo aquel que tuvo noticias de la destrucción alcanzada allí, en un lugar remoto y desconocido por muchos. Pero si observamos sus aspectos formales, o la mecánica seguida durante su desarrollo, parece en cambio que en otras partes también se pudieron haber llegado a producir ocasionalmente rebeliones de magnitud similar. Sin alejarnos mucho en el tiempo, observamos que en los dominios austriacos, de hecho, se produjeron episodios trágicos como el de Pugachov; así ocurrió al menos en Bohemia en 1775, cuando 15.000 campesinos marcharon sobre Praga, o también en Transilvania (1786) o en Moravia (1789). Por otra parte, en la década de 1770 los labradores suecos combatieron con fiereza las recaudaciones de impuestos y las cargas sobre el brandy; y causas parecidas llevaron al carismático Christian Jensen Lofthuus a convertirse en el líder de los granjeros noruegos entre 1786 y 1787. El caso inglés está lleno de ejemplos, tanto en el campo, donde los agricultores se organizaron en multitud de ocasiones para derribar los cercamientos de la tierra recientemente privatizada, como en la ciudad, que veía aparecer en fechas tan tempranas como estas los primeros sindicatos ilegales y las primeras huelgas de trabajadores asalariados (en Londres se registran desde 1719). Y en cuanto a Francia, para finalizar, a las huelgas de los tejedores de seda de Lyon (1786) y de los mineros (1788), se sumaron los episodios más brutales de “ludismo”, de destrucción de maquinaria industrial, que alcanzaron su cénit precisamente en los primeros meses de 1789.

La relación de algaradas multitudinarias es larga y podríamos continuar citando ejemplos (tampoco el mundo hispánico se libró de esta clase de “pasiones” populares, como es bien sabido). Sin embargo, hay un hecho que hace de la revuelta de Pugachov un episodio muy singular en relación al resto, algo que lo diferenció sustancialmente de las otras avalanchas humanas que a finales de este siglo amenazaron con demoler los órdenes establecidos sin tener demasiadas reivindicaciones políticas como armamento teórico; y para aludir a él es preciso que volvamos a prestar atención a la persona que desató el levantamiento.

Todo tenía que ver con la identidad con la que se dio a conocer. En la aparición preliminar, cuando se trató de atraer a aquellos primeros individuos que pudiesen ayudarle a iniciar el movimiento insurreccional que vendría a continuación, Pugachov ocultó su verdadero nombre y se hizo pasar por el zar Pedro III, cosa esta verdaderamente inaudita y para nada carente de interés, pues debe tenerse en cuenta que cuando lo hizo el zar llevaba más de una década muerto. Es cierto que las noticias de Moscú viajaban con lentitud a través del espacio, y que a miles de kilómetros de distancia, donde la gente local de los pequeños pueblos más apartados seguramente no prestaba demasiado interés por conocer la dinastía que le reinaba ni requería detalles superfluos al respecto de las sucesiones reales que tenían lugar en su país, esta clase de informaciones se podrían perder con facilidad. Pero es aun así significativo que Pugachov quisiera aparentar ser el zar, porque de ese modo se proyectaba a sí mismo como una alternativa de poder legítima sobradamente capaz de medir sus fuerzas con las de la zarina Catalina (que era quien, dicho sea de paso, había ordenado asesinar a su propio marido once años antes).

Tema aparte es la circunstancia de que Pugachov no tuviese prácticamente nada que ver con Pedro III, y que por ello el impostor hubiese tenido que esforzarse muchísimo para dar consistencia a su interpretación. Los retratos de estos dos individuos que han llegado hasta nosotros evidencian de hecho que su aspecto físico era muy distinto. Pugachov era un hombre de facciones marcadas, duras; por su figura se desprende que estaba dotado de fortaleza y frialdad. Mientras que Pedro III, en cambio, era un individuo de apariencia andrógina, blanda, de gran dulzura y mansedumbre, que de ningún modo hubiese podido enfrentarse a las aventuras y peligros que el cosaco encaró hasta las últimas consecuencias. Pugachov tenía una barba negra y recia; Pedro III era imberbe. Este dato tiene su importancia porque el zar quiso prohibir el bello facial entre los miembros del clero ortodoxo, y es evidente que no hubiera tenido sentido tal decisión en un hombre al que le gustaba dejárselo crecer. Además, Pedro III, que había nacido en la localidad prusiana de Kiel, hablaba preferentemente en alemán y detestaba todo lo que tuviese que ver con la cultura rusa, cuando Pugachov, que era un ruso verdadero y por lo demás analfabeto, difícilmente pudo haber pretendido hablar en otra lengua o imitar un acento extranjero. Y no olvidemos que Pugachov era un soldado asilvestrado, forjado por la experiencia y nada más, y que Pedro III había recibido en su lugar una educación recia marcada por las imposiciones y por el más duro maltrato tanto físico como psicológico.

Tampoco contaba el zar con la bravura inconsciente de Pugachov; a diferencia de este, que posiblemente disfrutaba bebiendo en compañía de mujeres, aquel solía encerrarse en una habitación con sus soldaditos de juguete. Nada que ver, pues, el uno con el otro. ¿Es entonces razonable pensar que el pueblo de las profundidades de Rusia creyese que los refinados palacios de Moscú y San Petersburgo estuviesen entonces habitados por hombres del aspecto y costumbres de Pugachov?