Siglos atrás, conforme los experimentos de un fabricante de lentes holandés daban con la elaboración del primer microscopio conocido, la gente común no se planteó siquiera la existencia de la infinidad de microorganismos que pululan por nuestros tejidos, ni de las células, ni de las bacterias, y mucho menos de los virus. Por pura inconsciencia, hombres y mujeres de toda condición llevaron sistemáticamente una vida sucia y pestilente. Evitaban en lo posible el contacto con el agua -del mismo modo que lo hacen muchos otros mamíferos siguiendo su instinto-, y como consecuencia del descubrimiento y correspondiente edición de los textos galénicos e hipocráticos, la comunidad científica de la época reforzó incluso la creencia popular de que la higiene corporal tal y como hoy la entendemos era una práctica imprudente y hasta peligrosa.

Atrás habían quedado a este respecto las saludables costumbres clásicas tendentes al baño y su disfrute, unas costumbres que ahora, en pleno mundo moderno, empezaron a ser vistas prácticamente como un exceso repleto de lascivia. Se llegó a creer, de hecho, que la limpieza verdadera en absoluto residía en la piel, sino más bien en la ropa que las personas llevaban puesta, en lo que vestían; y es así que el individuo limpio era aquel que se cambiaba la camisa con cierta regularidad o el que se pasaba un pañuelo blanco por la boca, y no el que se frotaba con agua y jabón. De esa forma se entiende también que los proverbiales baños judíos y musulmanes fueran cerrándose paulatinamente al compás de la conquista espiritual que el cristianismo operaba sobre suelo europeo (en Londres ya están registradas estas clausuras a principios del siglo XV), y que mientras esto ocurría, los ciudadanos de todas partes comenzaran a otorgar una importancia creciente a la calidad y vistosidad de las prendas que lucían al salir a la calle.

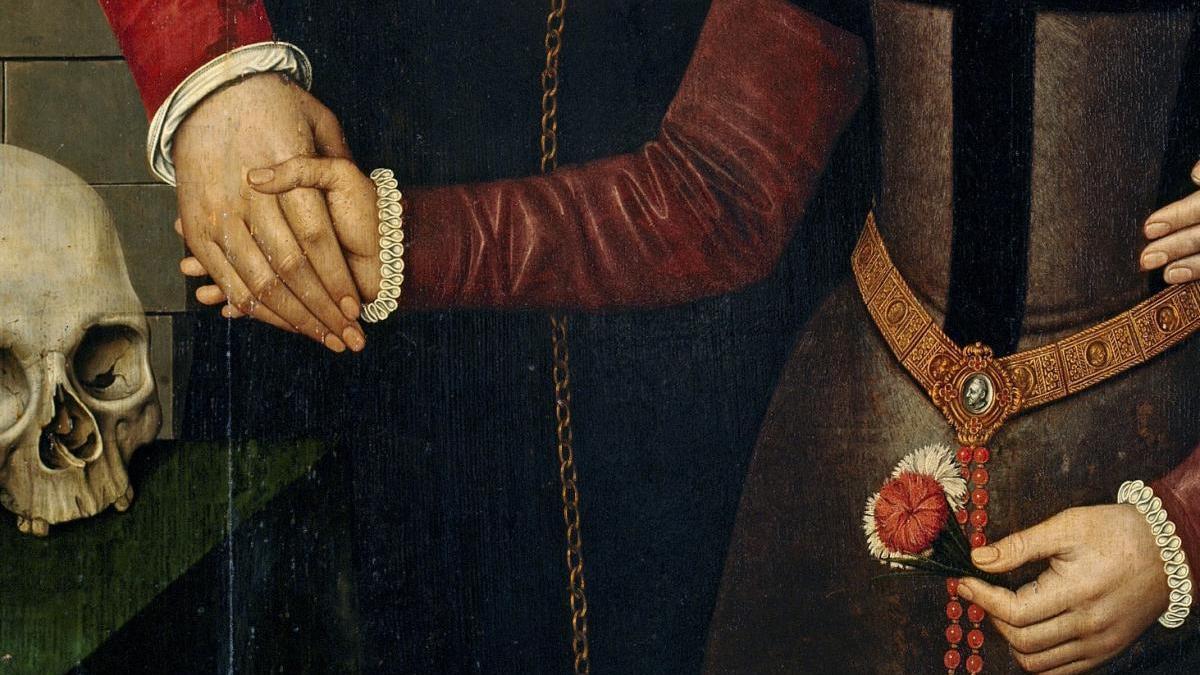

En su ya célebre ensayo 'Lo limpio y lo sucio' (1985), Georges Vigarello enfatizaba la idea de que las sociedades del Renacimiento, todavía desconocedoras del verdadero sentido de la individualidad, tendieron a asociar la vestimenta que usaban con una vía de protección individual ante factores externos -la ropa como “armadura”, o como “castillo”-. La tela que recubría el cuerpo, desde el cuello hasta los pies, era por ello el elemento que debía ser acicalado con mayor esmero, ya que bajo sus herméticas costuras al menos en teoría nadie tenía derecho a observar ni a juzgar nada. Lo mismo la mujer que el hombre, ambos cuidaron entonces de la pulcritud de sus hábitos como seguramente debieron haberlo hecho de sus partes más íntimas, y en aquel empeño, de paso, encontraron una forma clara de presentarse en sociedad, de ostentar, y de ambicionar ser lo que solo en sus sueños podían alcanzar. Basta con que observemos los señoriales retratos de Moroni, de Veronés o de Bronzino para el mundo católico, o los de Caterina Van Hemessen o de Adriaen Van Croneburch para el lúgubre calvinismo nórdico, y rápidamente entenderemos que los metros y metros de tela que los individuos más pudientes del momento emplearon en su vestuario, sirvieron en la misma medida como un mecanismo curioso de presunción y como una forma de protegerse, de “demarcarse” con el exterior.

Ante las peores crisis epidémicas (de las cuales hubo muchísimas entre los siglos XVI y XVII), una solución repetida hasta la saciedad fue la de quemar toda clase de pertenencias -muebles y sobre todo vestidos y ropa blanca- en grandes piras en las plazas. Esa era la manera de atacar la enfermedad, y no otra. De ahí que en el 'Diario del año de la peste' (1722) de Defoe, que estaba ambientada en el año 1665, uno de los personajes, víctima de la desesperanza ante la ineficacia de las medidas oficiales, llegase a lamentarse de que “toda clase de crímenes, e incluso de excesos y de desenfrenos, se practicaran entonces en la ciudad”. Otros muchos testimonios a lo largo de la historia, desde Tucídides con la guerra del Peloponeso hasta Boccaccio con su estremecedora visión de la peste florentina de 1348, nos hablarían por su parte de realidades paralelas. Aunque tampoco debemos extrañarnos de esta clase de conductas; al fin y al cabo, en la época a la que nos estamos refiriendo muy raramente se animaba a la gente a lavarse bien las manos, mientras que en cambio se consideraba algo exquisito (y tremendamente saludable) enfundarse unos buenos guantes de seda rociados de perfume.

Concluimos entonces que nada se sabía de higiene corporal, y que debido a ello multitudes de desafortunados padecían periódicamente las consecuencias de su ignorancia. Era entonces cuando el individuo, sano hasta la fecha, enfermaba de súbito y no tenía ni siquiera tiempo para preparar su muerte, esa muerte deseable, anticipada y “domesticada” (utilizando el término acuñado por el historiador Philippe Ariès) que por lo general padecieron con serenidad los caballeros andantes en las canciones de gesta. “¡Oh tranquilidad! Querida amiga del alma -dejó escrito un médico lorenés del siglo XVII tras un mortífero brote de peste-, tú guardas las celestes llaves de la salud”. Y bien pensado, no era esta ninguna tontería en realidad, pues fue precisamente ante escenarios de incertidumbre y de miedo colectivo, tan reiterados en los largos siglos de la modernidad, cuando las fuerzas individuales hubieron de medirse siempre a base de aplomo, estoicismo y firmeza. Ambroise Paré, cirujano francés de hacia finales de la época del Renacimiento, nos dio en una frase directa y fabulosa las claves para sobrevivir dignamente a nuestro confinamiento de la peste: “Hay que estar alegre, con buena y reducida compañía, y unas veces oír cantores e instrumentos de música, y otras leer o escuchar alguna lectura agradable”.