Literatura

Ryszard Kapuscinski. Escribir el viaje

En los cincuenta y sesenta el corresponsal recorrió todo África en busca de historias que contar | Eran tiempos extraños, que escondían tras la puerta el rabo del diablo | África entera celebraba la toma de la libertad, tras siglos de colonización extranjera...

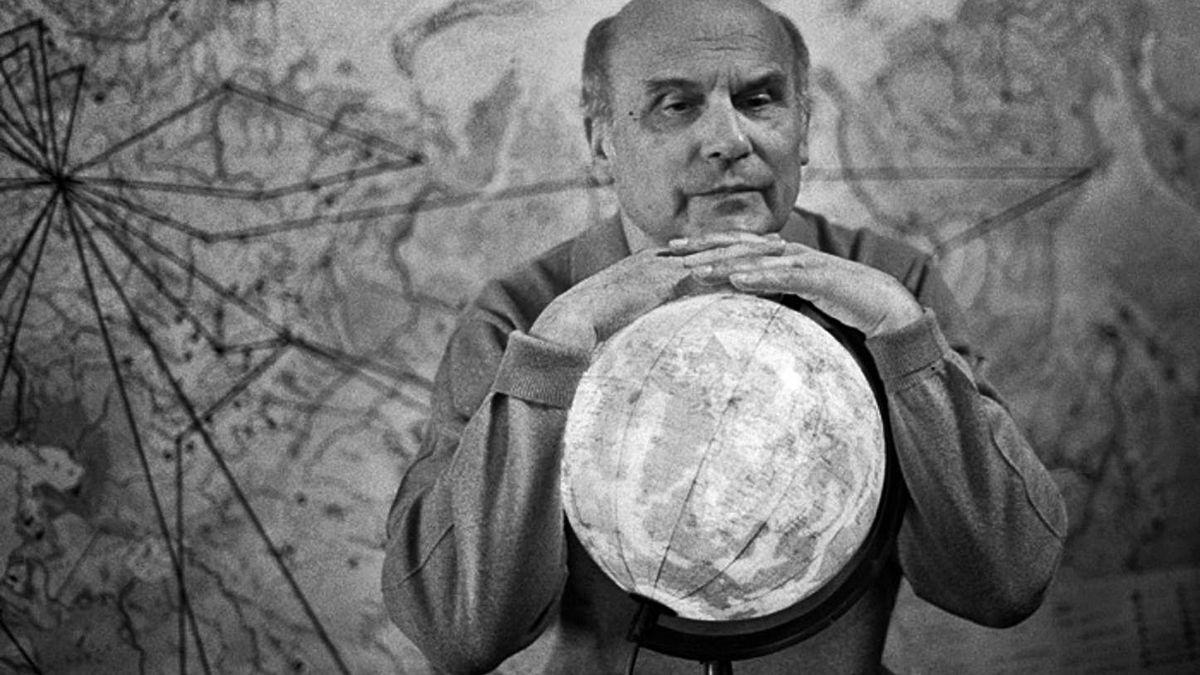

Kapuscinski apoyado en la bola del mundo.

José María Pérez-Muelas

Cuando al mundo parecía que no le cabían más guerras la segunda mitad del siglo XX trajo un carnaval bélico. Tal vez no salía en los principales diarios occidentales. La televisión ganaba su espacio en el salón de los hogares, pero poco se sabía de aquellos países que ganaban su independencia a golpe de insurrecciones, guerras civiles eternas y demás conflictos que poco importaban en Europa. El viejo continente había sobrevivido a dos Guerras Mundiales, al nazismo y al fascismo y aún luchaba por desprenderse del comunismo, que ansiaba pegarse a las vidas de los hombres desde el Este como una fiebre veraniega. Esa forma de dar la espalda, a la europea, a la occidental, hizo que mientras en las principales ciudades se rebosaba optimismo por haber dejado la historia atrás, más allá de las fronteras del bienestar todo se revolvía en caos y muerte.

Precisamente por ese hueco contempló la vida Ryszard Kapuscinski. Cámara fotográfica en mano, bolígrafos y cuadernos para anotar todo lo que veía por el mundo, que era más ancho que Europa, más duro incluso que su Polonia natal. Había nacido en un país aplastado por los imperios, cuyos habitantes compaginaban el dolor y la culpa. Su infancia fue la de un niño de la guerra que vio por la ventana los tanques alemanes, las deportaciones a judíos, la destrucción de la vida tal cual existía y solamente al final de la contienda, un hilo de hierro que se extendería durante décadas. La Polonia comunista, silenciada desde el Kremlin, apabullada por una fuerza desigual y las fobias antiguas de la historia. No hay país europeo más maltratado en el siglo XX que Polonia, a uno y otro lado del mapa. No es casual que naciera allí un hombre que dedicaría sus viajes a hablar del dolor de los demás.

Porque Kapuscinski hizo de su vida un extenso trayecto de ida. Una escritura perpetua por aquellos lugares en los que caminó, dejó sentir la experiencia de los demás e hizo suya la convivencia con el sufrimiento. Sus libros comparten la fortuna de estar bien escritos y de acumular el suficiente acerbo cultural como para viajar con ellos.

Resulta intrascendente que sea falso o cierto lo que en ellos se recoge. ¿Heródoto decía la verdad cuando afirmó que los que detuvieron a los persas fueron solamente 300 espartanos en la garganta de las Termópilas? ¿Mentía Colón al jurar que la isla que había descubierto rebosaba en oro y perlas? Los libros de Kapuscinski son crónicas de un siglo devastado por el silencio. Hasta esos rincones ocultos dirige su mirada el corresponsal, que cubre el final de los imperios más potentes del orbe, eso que se ha llamado de forma amable descolonización.

Por eso Ébano es un libro tan descorazonador. En la década de los cincuenta y sesenta el corresponsal recorrió todo África en busca de historias que contar. Eran tiempos extraños, que escondían tras la puerta el rabo del diablo. África entera celebraba la toma de la libertad, tras siglos de colonización extranjera. Los países iban declarando su independencia entre nubes de promesas y marchas militares.

Pero bastaron unos años para comprobar que el anhelo era falso. Los golpes militares se sucedieron y la anarquía se apoderó del continente. Guerras civiles, asesinatos, limpiezas étnicas, todo recogido por la escritura del hombre que estuvo allí, del Congo a Mauritania, de Etiopía a Tanzania, Eritrea y Camerún, viajes en avión, en jeep, con una metralleta ajena apoyada en el muslo, cuando los guardias de fronteras pedían salvoconductos. Su testimonio desgarra porque muestra las heridas de un mundo en constante destrucción, de espaldas a los intereses europeos.

Pero Kapuscinski no viajó solamente a África. Imperio supone un auténtico viaje sentimental por la Unión Soviética, el país invasor de su juventud, con el que había tenido que lidiar durante su trayectoria profesional. El autor compone un viaje por las ruinas de un estado en retroceso. Viaja a los países satélites para buscar las particularidades de cada uno. Encuentra en Georgia y Armenia ritos cristianos tan antiguos como la cruz de madera y explora los límites de las nuevas repúblicas que se estaban creando, entre desiertos y pozos petrolíferos.

Aunque sus orígenes viajeros están en Oriente, como un Marco Polo eslavo. Lo cuenta en Viajes con Heródoto, un libro inocente que incita a viajar, el mejor estímulo que se le pide a la lectura. En él cuenta su estancia en la India, con un ejemplar de Historia (censurado en Polonia) y un diccionario de inglés. El choque cultural con la India es el de un viajero inexperto, pero dispuesto a aprender lo necesario para poder andar solo.

Desde la India a China, el lugar donde trabajó durante unos meses para un periódico que ya había dejado de existir, los viajes de Kapuscinski reflejaban un Tercer Mundo existente y que gritaba por salir de los sótanos del mundo. El viajero miró a su alrededor y lo contó. Tomando un café en Roma, haciendo escala hacia su primer destino, la India, observó cómo los viandantes se le quedaban mirando con gesto extraño.

Era la primera vez que salía de Polonia. Las calles eran ricas y exuberantes. Le habían contado que Occidente permanecía atrasada con respecto al Este. El mundo tendría que ser descubierto de nuevo.